🌾🍇🐄 Eat's business 🍕🍷🧀 2024-34

Bonjour à toutes et à tous, Eat's Business est une newsletter dans laquelle vous trouverez une revue de presse de quelques articles sur le monde de l’alimentaire qui m’ont semblé intéressants dans la semaine précédente.

Pour ceux qui veulent la formule ristretto, les 3 articles que je vous conseille de lire en priorité cette semaine sont :

Les Échos, Le Mercosur, la force de frappe agroalimentaire qui affole les éleveurs français, 13/11/2024

Le Monde, La gastronomie mexicaine pimente la France, 14/11/2024

Vegconomist, Shiru Expands AI-Powered Ingredient Discovery with $16M Boost to Revolutionize Products, Categories, and Industries, 13/11/2024

Bonne lecture et bonne semaine à toutes et à tous!

Pas de Eat’s Business la semaine prochaine, on se retrouve dans 15 jours!

Pour celles et ceux d’entre vous qui ont plus de temps pour la formule lungo :

L’Usine Nouvelle, Pourquoi seule une minorité de matières premières agricoles françaises respecte Egalim, 14/11/2024

Alors que les mouvements de contestation agricole reprennent en France, le débat sur l’application des lois Egalim refait surface. Destinées à protéger le revenu des agriculteurs, ces lois peinent à s’imposer dans de nombreux secteurs, laissant une majorité des matières premières agricoles françaises en dehors de leur champ d’action.

Adoptées pour encadrer les relations commerciales, notamment entre producteurs et grande distribution, les lois Egalim s’articulent autour de deux mesures phares : la contractualisation obligatoire et la prise en compte des coûts de production dans les prix finaux. Cependant, ces dispositifs ne concernent qu’une fraction de la production agricole. Selon la Fédération du Commerce et de la Distribution (FCD), seulement 40 % des débouchés agricoles français passent par la grande distribution, principal périmètre des lois Egalim. Les grossistes et les industries agroalimentaires opérant sous contrats spécifiques échappent largement à ces obligations. Certaines filières sont également exemptées. C’est le cas de la betterave sucrière ou encore des fruits et légumes frais, où la variabilité des récoltes rend la contractualisation complexe. En viande bovine, bien que ciblée par la loi, la contractualisation reste faible, affectée par des réticences sectorielles et des résistances, notamment de grands groupes comme Bigard. Les coopératives agricoles, pourtant au cœur de la production, appliquent aussi les mesures Egalim avec parcimonie. Cette situation contribue à des inégalités dans la répartition des revenus au sein des filières agricoles.

Malgré ses lacunes, le dispositif Egalim a permis des avancées, notamment dans la filière laitière, grâce à la publication d’indicateurs de coûts utilisés pour les négociations. Toutefois, des acteurs majeurs comme Lactalis continuent de privilégier leur compétitivité internationale, en réduisant leur collecte en France après avoir consenti à des hausses de prix.

Face à ce constat, des experts préconisent un renforcement du rôle des organisations professionnelles, soutenu par des fonds de la PAC, à l’instar des pratiques européennes. Cependant, la France, fidèle à une approche colbertiste, semble prioriser les grandes structures industrielles, au détriment des agriculteurs.

À ce jour, aucune réforme majeure n’est prévue, laissant planer le doute sur l’avenir des lois Egalim et la capacité du secteur agricole à surmonter ses crises.

Les Échos, Menace sur l'emmental français, 14/11/2024

Produit phare des rayons fromages, l’emmental est aujourd’hui concurrencé par une augmentation inquiétante des importations venues d’Europe. Sodiaal, première coopérative laitière française, et Coopérative U tirent la sonnette d’alarme, dénonçant une situation qui fragilise l’ensemble de la filière laitière hexagonale. Selon Sodiaal, un emmental sur quatre vendu en France provient désormais d’autres pays de l’Union européenne, principalement d’Allemagne, de Belgique et des Pays-Bas. Cette progression s’est d’abord installée dans la restauration collective avant d’envahir les rayons des grandes surfaces, souvent sous des marques distributeurs ou en premier prix.

Ce phénomène est porté par des prix plus compétitifs, utilisés comme argument anti-inflation. Pourtant, la différence de coût est minime : seulement 17 centimes pour un sachet standard de 250 g. Pour Jean-Michel Javelle, président de Sodiaal, cette importation est une « aberration », d’autant plus que la France dispose des volumes nécessaires pour répondre à la demande. La concurrence européenne met en péril une filière emblématique, représentant 234.000 tonnes produites annuellement en France, avec une majorité de lait provenant de Bretagne et des Pays de la Loire. L’emmental est aussi le fromage préféré des Français, qui en consomment 3,2 kg par personne chaque année.

Chez Sodiaal, l’emmental représente un milliard de litres de lait collectés chaque année, soit 20 % de son volume total. La baisse des ventes de cet emblème du terroir pourrait entraîner une pression sur les prix du lait et fragiliser les revenus des 6.800 producteurs impliqués dans cette filière. Soutenue par Coopérative U, cette mobilisation met en avant la souveraineté alimentaire. Dominique Schelcher, PDG de Coopérative U, insiste sur l’importance de privilégier les produits français : « Si l’on veut que la France reste une puissance agricole, il faut faire des choix et s’engager. » L’enseigne vend chaque année plus de 12.000 tonnes d’emmental à sa propre marque, fabriqué avec des matières premières françaises.

Pour sensibiliser les consommateurs, une campagne intitulée « C’est râpé pour l’emmental français ? » a été lancée le 8 novembre. Elle invite les clients à vérifier les étiquettes et à choisir des produits mentionnant explicitement leur origine française. Des échanges en magasin sont également organisés pour encourager ce geste citoyen. Les dirigeants de Sodiaal et de Coopérative U espèrent que d’autres acteurs de la distribution rejoindront cette démarche en faveur de l’origine France. Pour eux, soutenir l’emmental français est essentiel pour préserver une filière stratégique, garantir des débouchés aux producteurs locaux et maintenir la France comme une puissance agricole majeure.

Les Échos, Tir de barrage des éleveurs français contre l'inefficacité des contrôles sur la viande du Mercosur, 13/11/2024

À l’approche de la signature potentielle d’un accord de libre-échange entre l’Union européenne et les pays du Mercosur, les éleveurs français montent au créneau. Lors d’une conférence de presse à Paris, les représentants des filières bovine, avicole, céréalière et sucrière ont fustigé l’absence de contrôles rigoureux sur les produits agricoles importés, qualifiant cette situation de « naïveté coupable ».

Jean-Michel Schaeffer, président de l’interprofession de la volaille (Anvol), a notamment dénoncé un « système basé sur des déclarations sur l’honneur », jugé inacceptable. Les agriculteurs français, soumis à des normes strictes, pointent du doigt un déséquilibre : les produits importés échappent à des exigences similaires. Cette critique résonne particulièrement dans le contexte d’un précédent scandale sanitaire. En 2017, des géants brésiliens de la viande, JBS et BRF, avaient été impliqués dans une fraude massive, mettant sur le marché de la viande avariée avec la complicité de vétérinaires corrompus.

Selon les éleveurs et certains parlementaires, comme Dominique Potier, membre de la commission économique de l’Assemblée nationale, l’Europe n’a pas les moyens de vérifier efficacement le respect de ses propres standards par les exportateurs. Les reproches s’accumulent : un quart des filets de volaille importés dans l’UE proviendrait de pays ne respectant pas les normes communautaires, notamment en matière de lutte contre les salmonelles ou d’utilisation d’antibiotiques comme activateurs de croissance, une pratique interdite en Europe.

Les céréaliers, eux, dénoncent l’usage massif de pesticides interdits dans l’UE sur le maïs brésilien. Selon Franck Laborde, président d’Intercéréales, « 77,5 % des phytosanitaires utilisés sur le maïs brésilien sont bannis en France ». Ces produits, souvent génétiquement modifiés, seraient également soumis à des normes de stockage laxistes, sans équivalent en Europe. Même constat dans la filière sucre : au Brésil, une quarantaine de substances proscrites en Europe sont employées sur la canne à sucre, rendant tout contrôle de résidus inopérant.

Face à ces dérives, les éleveurs appellent l’Union européenne à durcir les contrôles. Jean-Michel Schaeffer propose de s’inspirer de la Chine, qui impose des inspections rigoureuses et répétées sur les sites de production étrangers avant d’accepter leurs exportations. Par ailleurs, la pratique européenne consistant à apposer un logo CE sur des produits importés reconditionnés, mais non conformes, est vivement critiquée. Dominique Potier déposera une proposition de résolution le 27 novembre. Celle-ci prévoit d’obliger tous les exportateurs à se soumettre à des certifications indépendantes validées par l’Europe. Pour l’heure, les éleveurs français redoutent que l’accord Mercosur ne favorise une concurrence déloyale, au détriment des producteurs européens soumis à des normes rigoureuses.

Les Échos, Viande de boeuf : la France contrainte d'importer pour répondre à la demande, 13/11/2024

Malgré une production historiquement forte, la France pourrait devenir majoritairement dépendante des importations de viande bovine d’ici 2035.

A l’heure actuelle, la production bovine française couvre encore 90 % des besoins, les importations provenant principalement des Pays-Bas et d’Irlande. Mais cette autosuffisance pourrait tomber à 67 % d’ici 2035, selon l’interprofession Interbev. Ce recul s’explique par une double dynamique : la diminution rapide du cheptel et une consommation en légère baisse. Entre 2016 et 2024, le cheptel bovin français a perdu près d’un million de têtes, soit 13 % des reproductrices, selon l’Institut de l’élevage (Idele). Cette décapitalisation, causée par des départs à la retraite non remplacés, des conditions de travail difficiles et des revenus insuffisants, entraîne une baisse des naissances. Une situation aggravée par le changement climatique, qui perturbe la disponibilité de fourrages, et par des crises sanitaires, comme l’apparition de la maladie hémorragique épizootique (MHE) en 2023. La contraction du cheptel impacte directement les abattoirs. Depuis septembre 2023, un abattoir ferme chaque mois, indique Culture Viande. Parallèlement, les éleveurs accélèrent l’abattage de leurs vaches, réduisant ainsi le stock disponible pour les années à venir.

Malgré une baisse globale de 3,8 % des achats de viande rouge sur les neuf premiers mois de 2024, en raison de l’inflation, le bœuf résiste mieux grâce au succès des hamburgers. Toutefois, cette résilience ne suffit pas à compenser la réduction de la production. En conséquence, les importations ont bondi de 22 % en 2022 pour la viande congelée et réfrigérée, bien qu’elles aient légèrement reculé en 2023 (-5,7 %). Restaurants et cantines se tournent massivement vers des fournisseurs étrangers, notamment pour le veau et le bœuf, où les importations représentent désormais plus de la moitié des approvisionnements.

Pour limiter cette dépendance croissante, Interbev plaide pour une relocalisation de l’élevage et de l’engraissement des veaux et jeunes bovins, souvent exportés vers l’Espagne et l’Italie. Cependant, cette stratégie nécessite des investissements significatifs dans les équipements et une revalorisation du métier d’éleveur.

Les Échos, Le Mercosur, la force de frappe agroalimentaire qui affole les éleveurs français, 13/11/2024

En 2022, les exportations agroalimentaires du Mercosur atteignaient 196 milliards d’euros, un bond considérable par rapport aux 72 milliards de 2010. Ce développement est largement alimenté par la demande chinoise, alors que l’Europe ne représente qu’une faible part de ce commerce. Cependant, la balance commerciale entre l’UE et le Mercosur est fortement déséquilibrée : 23,6 milliards d’euros d’importations européennes contre seulement 3,3 milliards d’exportations vers l’Amérique latine.

La principale inquiétude des éleveurs français se concentre sur la viande bovine et de volaille. L’accord permettrait l’entrée de 99.000 tonnes de viande bovine en Europe à un tarif douanier réduit (7,5 %, contre 70 à 80 % actuellement). Or, cette viande est produite avec des pratiques interdites en Europe, telles que l’utilisation d’hormones de croissance comme l’oestradiol, jugée cancérigène. Suite à une enquête européenne, le Brésil a récemment suspendu ses exportations de vaches vers l’UE, incapable de garantir l’absence de cette substance.

Les syndicats agricoles dénoncent une « incohérence » de l’UE, qui impose des normes strictes à ses producteurs mais tolère des pratiques moins exigeantes pour les importations. Ces critiques alimentent une opposition croissante à l’accord, notamment en France, qui abrite le plus grand cheptel bovin d’Europe.

Si la viande reste au cœur des préoccupations, d’autres secteurs ne sont pas en reste. Le Mercosur domine le marché des oléagineux et pourrait également s’imposer sur le marché européen du sucre. Actuellement protégé par des droits de douane élevés, le sucre brésilien pourrait être exporté en Europe sans tarifs, à hauteur de 180.000 tonnes par an. Bien que cela ne représente que 1,5 % de la consommation européenne, cette entrée suffirait à faire chuter les prix et à fragiliser les planteurs européens. L’éthanol, produit à partir de canne à sucre au Brésil, pose également un défi majeur. Un contingent équivalent à 10 % du marché européen pourrait déstabiliser la filière d’éthanol de blé et de maïs en Europe.

Face à ces défis, Michel Barnier, a annoncé qu’il demanderait à Bruxelles un report de la signature de l’accord. La France s’oppose aux positions de pays comme l’Allemagne, qui privilégient leurs intérêts automobiles. Pendant ce temps, les filières agroalimentaires européennes appellent à un alignement des règles pour garantir une concurrence équitable.

Les Échos, Le second conservateur français de sardines revendique une mise en boîte 100 % locale, 12/11/2024

Le groupe Gendreau, deuxième fabricant français de conserves de sardines, joue la carte de la durabilité et de la proximité. Implantée en Vendée, l’entreprise familiale revendique une pêche exclusivement locale, réalisée au large des côtes françaises, et relance sa marque historique « Les Dieux » pour valoriser cet engagement. La mention « pêche 100 % locale » figure désormais sur ses produits, une initiative qui vise à séduire une clientèle plus jeune et soucieuse de consommer de manière responsable.

Gendreau s’approvisionne uniquement entre le sud de la Bretagne et l’île de Ré, à la différence de ses concurrents qui importent massivement du Maroc. Pour sécuriser cette démarche, l’entreprise s’est dotée en 2019 de deux navires, « Papy Chichi » et « Les Chignolles », opérant depuis le port voisin de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Ces deux bateaux assurent entre 50 % et 70 % des besoins de la conserverie, complétés par des collaborations avec d’autres pêcheurs locaux.

Le processus de production reste artisanal : les 200 salariés de l’usine éviscèrent et mettent en boîte les sardines à la main. Cette approche, combinée à une pêche locale, a valu à Gendreau d’être la première conserverie française à décrocher le Label Rouge en 2001. L’entreprise ambitionne aujourd’hui de prouver l’impact positif de son modèle, avec un bilan carbone attendu pour 2025.

Sur un marché où les conserves de sardines pêchées hors de France dominent, Gendreau revendique une autonomie qui lui permet de se différencier. Alors que la production nationale ne couvre que 30 % des besoins, l’entreprise, forte d’un chiffre d’affaires de 70 millions d’euros (+8 %), s’inscrit dans une dynamique locale et durable. Ce positionnement lui offre une opportunité de croissance, particulièrement auprès de la jeune génération, sensible aux arguments écologiques et nutritionnels.

La sardine, riche en oméga 3, s’impose de plus en plus comme une alternative abordable à la viande en matière de protéines. Une tendance renforcée par l’inflation, qui a poussé le marché des conserves de sardines à progresser de 8 % en valeur sur un an, atteignant 189 millions d’euros fin avril 2024. « La sardine est perçue comme une solution pratique et économique, comme les œufs », souligne Caroline Hennequin, directrice marketing de l’entreprise.

Le Monde, La gastronomie mexicaine pimente la France, 14/11/2024

En pleine expansion, la gastronomie mexicaine s’impose comme une source d’inspiration dans l’Hexagone, loin des clichés du tex-mex. Avec ses recettes authentiques et sa richesse culturelle, elle séduit une nouvelle génération de chefs – et surtout de cheffes – déterminés à faire découvrir une cuisine méconnue mais inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2010.

Lors du Festival Qué Gusto, organisé cette année à Dijon, les visiteurs ont découvert des spécialités inattendues. Entre un chocolat préparé selon les traditions mayas, des piments farcis au fromage frais ou des sauces artisanales à base de piments cultivés en France, les stands célébraient la diversité des saveurs mexicaines. Lydia Gonzalez, cheffe invitée, a conquis les palais avec des plats mêlant créativité et tradition, comme un filet de bœuf dans une sauce parfumée au sotol, un spiritueux mexicain.

Ximena Velasco, fondatrice du festival, milite pour défaire les amalgames entre la cuisine mexicaine et le tex-mex. Contrairement aux tacos de blé et au chili con carne souvent associés au Mexique, la cuisine traditionnelle repose sur des ingrédients comme le maïs, les haricots noirs, ou encore des piments aux nuances variées.

En France, une majorité de femmes redonnent ses lettres de noblesse à cette gastronomie. Mercedes Ahumada, cheffe et consultante, s’inspire des savoirs transmis par sa grand-mère dans son village natal pour proposer des plats ancrés dans les traditions, comme le mole, une sauce complexe nécessitant jusqu’à douze heures de préparation et intégrant 22 ingrédients. Dans son restaurant parisien, elle honore cette cuisine matriarcale, riche de chants et de rituels. De son côté, Carla Kirsch Lopez, cheffe de l’établissement Alebrije à Lyon, explore un répertoire gastronomique sophistiqué dans une ambiance d’hacienda. Son équipe, exclusivement féminine, réinvente les classiques mexicains pour le public français.

Le tacos, emblème de la cuisine de rue mexicaine, reste l’un des moyens les plus accessibles pour faire découvrir ces saveurs. À Paris, des cheffes comme Beatriz Gonzalez (Taco Mesa) ou Jeanett Rosales Galan (Alegrias) revisitent ces galettes en respectant les techniques traditionnelles, comme la nixtamalisation du maïs. À Alegrias, les clients découvrent des variations plus complexes, à l’image des chilaquiles, tortillas frites agrémentées de fromage et de sauces.

Au-delà des tacos, la cuisine mexicaine impressionne par sa profondeur. Des préparations fumées – qu’elles soient cuites au feu de bois ou intégrant des ingrédients comme le mezcal ou l’achiote – apportent une note unique. Les piments, utilisés avec subtilité, enrichissent sauces, plats, voire desserts, sans nécessairement embraser les papilles. Enrique Casarrubias, étoilé du restaurant Oxte à Paris, sublime ces saveurs dans des créations raffinées comme son tataki de bœuf en adobado.

Le Monde, Les whiskys japonais, à la France reconnaissants, 14/11/2024

Longtemps confidentiels, les whiskys japonais connaissent un succès mondial auquel la France a largement contribué. En soutenant dès les années 2000 l’exportation de ces élixirs raffinés, les amateurs français ont joué un rôle clé dans la reconnaissance internationale de ce produit d’excellence, aujourd’hui porté par une tradition artisanale centenaire.

Le lancement du prestigieux Hibiki 40 ans, organisé en octobre à Paris, illustre le lien fort entre les whiskys japonais et la France. Taki Nakatani, directeur des whiskys Suntory, souligne que la France, avec sa passion pour le luxe et l’artisanat, a été l’un des premiers pays à reconnaître la qualité des whiskys nippons. Ce lien remonte à la fin des années 1990, lorsque des distributeurs français comme La Maison du Whisky (LMDW) ont introduit des marques comme Nikka et Suntory sur le marché européen. En 2000, le flacon cubique du « Nikka From the Barrel » devient un coup de cœur pour Thierry Bénitah, directeur de LMDW. Ce whisky emblématique a contribué à populariser les blends japonais, une petite révolution à une époque où les puristes ne juraient que par les malts écossais. Les distinctions internationales, comme le titre de Best of the Best décerné en 2001 au Yoichi 10 ans, achèvent de convaincre les amateurs.

Aujourd’hui, la France est l’un des principaux importateurs de whiskys japonais. Bien qu’ils représentent seulement 3 % des ventes de whisky dans l’Hexagone, leur croissance annuelle (+8 %) contraste avec le déclin global des spiritueux. L’attrait pour les whiskys nippons réside dans leur profil gustatif : des assemblages subtils, équilibrés, et une élégance qui séduisent novices et connaisseurs. La montée en puissance de marques artisanales, ou ji-whiskies, enrichit encore l’offre. Des distilleries comme Chichibu, fondée en 2008 par Ichiro Akuto, incarnent cette nouvelle vague. Réputée pour ses éditions limitées et ses innovations, Chichibu est devenue une référence auprès des collectionneurs. Les nouvelles distilleries comme Shizuoka, Mars ou Kaikyo, portées par la relance du marché domestique, renforcent cette dynamique.

Malgré leur succès, les whiskys japonais font face à des défis. La pénurie liée à l’explosion de la demande mondiale a contraint des marques comme Nikka et Suntory à limiter leurs exportations au profit du marché intérieur. Cette rareté a engendré une flambée des prix, rendant certains produits inaccessibles. Avec des bouteilles haut de gamme dépassant souvent les 200 euros, le marché peine désormais à absorber ces offres premium. Pour Thierry Bénitah, la démocratisation des whiskys japonais passera par des références plus abordables, disponibles entre 25 et 40 euros. Mais il s’inquiète de l’impact d’une offre proliférante : « Il y a quelques années, l’ouverture d’une distillerie japonaise était un événement. Ce n’est plus toujours le cas. »

La Tribune, Boire plus d’eau : les start-up avancent leur solution, 05/11/2024

Face à un constat alarmant sur l’hydratation des Français – 71 % consomment moins de 1,5 litre d’eau par jour selon une étude Harris Interactive de 2023 – de jeunes entreprises se mobilisent. Ces start-up investissent le marché des eaux fonctionnelles, en pleine expansion, pour offrir des solutions innovantes alliant plaisir, santé et durabilité.

Le marché mondial des boissons dites « augmentées » ou fonctionnelles, valorisé à 4,2 milliards de dollars en 2022, connaît une croissance annuelle de plus de 6,8 % selon Global Market Insights. En France, des acteurs comme Hydratis, Waterdrop ou Lxir transforment l’hydratation en une expérience enrichissante, mêlant électrolytes, vitamines et arômes naturels pour répondre aux besoins spécifiques des consommateurs.

Créée en 2019, Hydratis s’est spécialisée dans la réhydratation grâce à des pastilles effervescentes enrichies en électrolytes, minéraux et glucose, permettant une absorption plus efficace de l’eau. Avec un chiffre d’affaires de 20 millions d’euros et une présence en pharmacies, magasins de sport et sur internet, la start-up répond aux besoins de récupération après un effort physique ou en cas de déshydratation due à des conditions extrêmes. Hydratis explore également des partenariats avec des secteurs comme le BTP et les services d’urgence. Le leader autrichien Waterdrop, arrivé en France en 2015, propose des pastilles aromatisées pour rendre l’eau plus attrayante. Avec 17 millions d’euros de ventes en France en 2023, Waterdrop cible les consommateurs cherchant à réduire leur consommation de boissons sucrées tout en rendant l’hydratation plus agréable. Fondée en 2021, la start-up lyonnaise Lxir associe hydratation et bien-être. Ses pastilles, homologuées comme complément alimentaire par la Direction générale de l’alimentation, sont enrichies en vitamines B et C, et répondent aux besoins quotidiens en vitalité, immunité et performances physiques. Lxir, qui a déjà vendu 800 000 unités, privilégie des ingrédients naturels, élaborés à Grasse, et une production locale à Saint-Étienne, témoignant d’un fort engagement environnemental.

Ces start-up offrent une alternative aux boissons sucrées et aux eaux en bouteille, souvent contaminées par des micro et nanoplastiques. Une étude récente publiée dans Proceedings of the National Academy of Sciences révèle jusqu’à 240 000 fragments plastiques par litre d’eau en bouteille, incitant les consommateurs à repenser leurs habitudes.

Maddyness, Proteme lève 4 millions et ouvre son capital au grand public pour réduire le gaspillage alimentaire, 08/11/2024

Chaque année, la France gaspille 10 millions de tonnes de produits alimentaires, dont la moitié de fruits et légumes, contribuant à émettre 15 millions de tonnes de CO2 inutiles. Face à ce constat, Proteme propose une alternative aux produits chimiques de conservation, souvent utilisés après récolte mais peu connus du grand public. Ces substances, potentiellement cancérigènes, sont absentes de l’agriculture biologique, qui souffre cependant de pertes importantes.

Fondée en 2021 par Paul Malfoy et Valentin Sabatet, la startup cherche à lever 4 millions d’euros pour financer sa technologie innovante : une seconde peau naturelle et biodégradable qui prolonge la durée de conservation des citrons et des bananes. Cette levée de fonds, réalisée via la plateforme de financement participatif Sowefund, marque une nouvelle étape dans la lutte contre le gaspillage alimentaire.

La seconde peau développée par Proteme, baptisée Prosane, est conçue à partir de biopolymères naturels. Invisible, inodore et biodégradable, elle se désintègre au contact de l’eau, offrant une expérience unique pour les consommateurs. Ce produit prolonge la conservation des bananes de 10 jours et réduit les moisissures des agrumes de 2,5 fois, selon des tests réalisés en 2024.

Proteme s’adresse principalement aux grandes exploitations agricoles et aux industriels, responsables de la conservation des produits. La start-up se concentre d’abord sur les bananes, le fruit le plus consommé au monde, et les citrons, particulièrement exposés à l’usage de produits chimiques toxiques.

En attendant les autorisations réglementaires nécessaires à la commercialisation, prévues d’ici 2026, Proteme a déjà attiré l’attention grâce à des financements publics et privés. Lauréate du programme France 2030, elle a obtenu 1 million d’euros de subventions, couvrant 50 % de ses projets de recherche. Cette reconnaissance, combinée à des investissements privés, lui permet d’envisager un doublement de ses locaux et de ses effectifs dès 2025.

Proteme prévoit de générer un chiffre d’affaires de 1 million d’euros en 2026, avec des projections atteignant 8 à 9 millions d’euros en 2028.

Pour participer à la levée de fonds c’est ici.

Washington Post, When it comes to obesity, ultra-processed foods aren’t the only culprit, 07/11/2024

Si les aliments ultra-transformés sont souvent qualifiés d’« addictifs », Tamar Haspel analyse un problème plus large : l’impact de l’environnement alimentaire dans la crise de l’obésité. Plus qu’une simple question de transformation ou de composition, c’est l’omniprésence de produits irrésistibles qui façonne nos comportements alimentaires.

La question de savoir si les aliments sont « addictifs » dépend de la définition adoptée. Pour Michael Moss, auteur de Hooked, le terme peut s’appliquer aux comportements alimentaires répétitifs et difficiles à maîtriser, renforcés par des aliments conçus pour activer le système de récompense du cerveau. Ces produits exploitent notre tendance naturelle à surconsommer, une stratégie de survie ancestrale détournée par l’industrie agroalimentaire.

Les aliments ultra-transformés sont pensés pour maximiser leur attrait. Ils combinent densité calorique, faible coût et saveurs intenses, tout en s’appuyant sur des associations mémorielles comme celles créées par les marques de sodas dans les stades. La variété en rayon, avec des milliers de produits, joue également sur notre attirance biologique pour la nouveauté, encourageant la surconsommation.

Cependant, Tamar Haspel souligne que le problème ne se limite pas aux aliments ultra-transformés. Même des produits simples comme des chips ou des pâtisseries locales peuvent être irrésistibles. Paradoxalement, certaines études ont montré que des régimes sains pouvaient inclure une proportion importante d’aliments ultra-transformés.

Le débat sur l’obésité reste souvent centré sur des facteurs métaboliques comme l’insuline, les macronutriments ou le microbiome intestinal. Cette approche oublie l’impact crucial des stimuli alimentaires et de la disponibilité permanente de produits conçus pour favoriser la surconsommation. Des exemples récents, comme le « Big Dip » de Burger King ou les boissons sucrées pour adolescents de Starbucks, illustrent comment des stratégies marketing intensifient ces comportements. Le problème ne réside pas uniquement dans la transformation industrielle des aliments, mais dans leurs caractéristiques : leur commodité, leur densité calorique et leur puissance gustative. Ces qualités sont au cœur de l’épidémie d’obésité, bien plus que la simple présence d’ingrédients ou de techniques spécifiques.

Forbes, How Four Sigmatic Made Mushrooms A Multi-Billion Dollar Category, 11/11/2024

Fondée par Tero Isokauppila, un agriculteur finlandais, Four Sigmatic a redéfini l’industrie du bien-être aux Etats-Unis en introduisant les champignons fonctionnels dans le quotidien des consommateurs. Créée il y a 13 ans, Four Sigmatic a introduit des champignons fonctionnels, tels que le reishi et le chaga, qui améliorent l’énergie ou l’immunité et réduisent le stress. À une époque où le concept de champignons fonctionnels était inexistant aux États-Unis, l’entreprise a dû relever un double défi : éduquer les consommateurs et convaincre les détaillants.

Initialement, Four Sigmatic s’est positionnée sur les thés aux champignons, mais a rapidement pivoté vers le café pour mieux correspondre aux habitudes américaines. En introduisant le « café aux champignons » comme alternative saine au café traditionnel, la marque a trouvé un moyen d’attirer un public sceptique. Ce positionnement stratégique a permis de bâtir un marché aujourd’hui évalué à plusieurs milliards de dollars. Cependant, le succès a attiré des concurrents. Alors que certaines marques de compléments à base de champignons ne contiennent pas toujours de vrais ingrédients actifs, Four Sigmatic a maintenu sa réputation en priorisant la qualité des matières premières et des saveurs. Cela lui a permis de conserver sa position dominante, y compris dans les magasins physiques, où de nombreuses marques concurrentes restent limitées au commerce en ligne.

Si Four Sigmatic s’est diversifiée tôt dans des catégories comme les protéines et les suppléments, cette expansion rapide a entraîné des défis opérationnels. Tero Isokauppila admet que se concentrer sur les cafés, thés et cacaos aurait permis une croissance plus maîtrisée. Ces produits, perçus comme complémentaires par les consommateurs, restent les piliers de la marque.

Les perceptions culturelles autour des champignons ont radicalement changé. L’intérêt pour les champignons dépasse aujourd’hui l’alimentation, s’étendant à des domaines comme la dégradation des plastiques et les applications médicinales, notamment psychédéliques. Bien que Four Sigmatic ne se positionne pas sur ce segment, la popularité des champignons en tant qu’aliment et outil médical reflète une tendance durable. Tero Isokauppila voit un potentiel énorme pour les champignons dans l’alimentation et la médecine. Près de la moitié des produits pharmaceutiques actuels utilisent déjà des dérivés de champignons, ce qui souligne leur importance pour l’avenir.

The Guardian, UK’s unhealthy food habits cost £268bn a year, report finds,

Le rapport de la Food, Farming and Countryside Commission (FFCC) révèle un chiffre alarmant : les habitudes alimentaires nocives des Britanniques coûtent 268 milliards de livres par an, un montant qui dépasse largement le budget annuel du NHS. Ce coût colossal, attribué à une consommation excessive d’aliments riches en graisses, sel et sucre ou ultra-transformés, met en lumière l’impact dévastateur sur la santé publique et l’économie du pays.

Selon l’étude menée par le professeur Tim Jackson, économiste à l’Université de Surrey, ces 268 milliards se décomposent en 92 milliards de coûts directs pour l’État et 176 milliards de coûts indirects. Les dépenses directes incluent 67,5 milliards pour le NHS, 14,3 milliards pour les services sociaux, et 10,1 milliards pour les allocations liées aux maladies alimentaires comme le diabète de type 2, les maladies cardiaques et rénales. Les coûts indirects, eux, résultent de pertes de productivité (116,4 milliards) et des conséquences humaines comme les douleurs chroniques et les décès prématurés (60 milliards).

Le rapport dénonce un système alimentaire qui génère des profits privés tout en socialisant ses impacts négatifs. Sue Pritchard, directrice du FFCC, critique les industriels de l’agroalimentaire pour leurs pratiques, que ce soit l’utilisation de saveurs artificielles, d’emballages attrayants et un marketing agressif pour vendre des produits nocifs pour la santé. Selon elle, le gouvernement doit introduire des réglementations strictes pour freiner ces pratiques et soutenir les producteurs locaux, notamment en distribuant des bons alimentaires aux ménages modestes pour l’achat de fruits et légumes britanniques.

Pour adopter le régime alimentaire recommandé par le Eatwell Guide du gouvernement, chaque ménage britannique devrait dépenser 38 livres supplémentaires par semaine, soit une augmentation totale de 57 milliards de livres par an. Cette charge serait particulièrement lourde pour les ménages à faibles revenus, dont les dépenses alimentaires doubleraient, posant la question de la faisabilité d’un tel objectif dans un contexte de crise du coût de la vie.

Malgré les préoccupations croissantes, le marché des aliments ultra-transformés devrait croître de 8,4 % par an au cours des dix prochaines années, surpassant la croissance globale des ventes alimentaires (+6,5 %). Ce phénomène exacerbe les maladies liées à l’alimentation, qualifiées de « société en détresse » dans une récente enquête sur le NHS. Parallèlement, l’utilisation croissante de médicaments coûteux contre l’obésité, tels que l’Ozempic, est jugée insoutenable pour les finances publiques et inefficace à long terme.

Le secrétaire à la Santé, Wes Streeting, insiste sur l’urgence d’agir face à cette crise. Parmi les mesures déjà prises, on compte l’interdiction prévue des publicités pour la malbouffe avant 21 heures, la régulation des fast-foods dans les écoles, et la révision de la taxe sur le sucre. Streeting souligne que passer d’une approche curative à une approche préventive est essentiel pour alléger la pression sur le NHS et améliorer la santé de la population.

Vegconomist, Shiru Expands AI-Powered Ingredient Discovery with $16M Boost to Revolutionize Products, Categories, and Industries, 13/11/2024

La start-up californienne Shiru, spécialisée dans la découverte d’ingrédients grâce à l’intelligence artificielle (IA), vient de lever 16 millions de dollars lors d’un tour de financement de série B. Ce financement, mené par S2G Ventures avec la participation de CPT Capital, Lux Capital, Nourish Ventures et Meach Cove Capital, porte à 36 millions de dollars le total des fonds levés par l’entreprise. Shiru vise à transformer des secteurs tels que l’alimentation, les cosmétiques, les matériaux avancés et l’agriculture grâce à sa plateforme innovante ProteinDiscovery.ai.

Lancée récemment, ProteinDiscovery.ai est la première plateforme de découverte de protéines au monde. Elle permet aux utilisateurs d’explorer une base de données de plus de 33 millions de molécules en fonction de leur séquence et de leur utilisation fonctionnelle. Grâce à son outil d’analyse, Expressor, la plateforme prédit l’expression des protéines dans les systèmes microbiens, facilitant ainsi leur production via la fermentation microbienne à moindre coût. Cette technologie permet également de créer de nouvelles applications pour les protéines et de générer une propriété intellectuelle unique, offrant aux entreprises un avantage compétitif en matière d’innovation.

Depuis sa création en 2019 par Jasmin Hume, Shiru a développé des solutions novatrices pour remplacer les ingrédients non durables. En 2023, elle a dévoilé OleoPro, une matière grasse structurée destinée aux aliments et cosmétiques végétaux. Ce produit offre une alternative performante aux graisses saturées d’origine animale et aux huiles tropicales, réduisant la teneur en graisses saturées de plus de 80 %. Cette innovation a récemment obtenu un brevet de l’USPTO. Shiru collabore également avec des acteurs globaux tels que Griffith Foods, pour développer des ingrédients durables à grande échelle, et Ajinomoto Health & Nutrition Partners, pour concevoir des protéines sucrantes afin de remplacer le sucre dans les boissons et produits spécialisés.

Pour Jasmin Hume, cette levée de fonds marque une étape clé dans l’expansion de Shiru : « La découverte basée sur l’IA n’est pas seulement l’avenir de l’innovation en matière d’ingrédients, elle est déjà une réalité. » Bien que la start-up se concentre actuellement sur les protéines, elle ambitionne d’étendre son champ d’action à d’autres classes moléculaires. Cette vision pourrait transformer de multiples industries tout en répondant aux défis environnementaux et de durabilité. Grâce à sa technologie Flourish brevetée, Shiru réduit les coûts et les délais de développement, offrant aux équipes de R&D des outils pour créer des produits performants et durables.

Fast Company, ‘They’re the most pissed-off people on the planet’: The internet is falling in love with the drama on the Crumbl Cookies subreddit, 15/11/2024

Le subreddit r/CrumblCookies, dédié à la chaîne américaine de cookies Crumbl, est devenu un phénomène viral grâce à ses membres, qui semblent autant fascinés que furieux à l’égard de la marque. Avec plus de 77 000 abonnés, cette communauté en ligne est le terrain de critiques impitoyables, d’analyses méticuleuses et de débats passionnés sur les saveurs proposées par l’enseigne.

Les utilisateurs du subreddit n’hésitent pas à partager des avis détaillés, souvent très sévères, sur les cookies hebdomadaires de Crumbl. Un exemple marquant : un fan a congelé un cookie Brownie Sundae pour comparer une version actuelle avec celle d’il y a cinq mois. Verdict ? Une déception totale : la nouvelle version est qualifiée de « sèche, brûlée et sans saveur », à l’opposé du cookie d’origine qui, selon le critique, « goûtait vraiment comme un brownie, et non comme du carton ». Les rages collectives ne s’arrêtent pas là. Un utilisateur a vivement critiqué une semaine entière dédiée aux tartes : « Ont-ils perdu la tête ? Une semaine complète de tartes, c’est ridicule. » Ces critiques fréquentes n’empêchent toutefois pas les abonnés de continuer à acheter ces cookies. Comme l’un des utilisateurs le résume : « Ils offrent une expérience de cookie très spécifique que j’adore. »

La popularité du subreddit ne se limite pas aux clients. Un utilisateur a affirmé que le PDG de Crumbl était tellement obsédé par les discussions qu’il passait ses journées à lire les commentaires, au point que l’équipe de direction a dû lui retirer son téléphone. Selon ce témoignage, il a même envisagé de licencier un département entier après une fuite sur les cookies à venir. Son comportement sur les réseaux sociaux, y compris un compte TikTok polémique, a nécessité l’intervention d’un assistant en relations publiques.

Le subreddit illustre un paradoxe fascinant : ses membres critiquent sans relâche la marque tout en restant des consommateurs fidèles. Certains comparent leur attachement à une forme d’addiction, tandis que d’autres revendiquent un amour sincère pour l’originalité des cookies Crumbl. Ce mélange d’adoration et de colère a transformé r/CrumblCookies en un espace captivant où se mêlent drames, humour et analyse culinaire.

Financial Times, In France’s peaceful wine country, high-end tourism is booming, 16/11/2024

En Bourgogne et en Champagne, le mariage du vin et du tourisme haut de gamme connaît une ascension spectaculaire, porté par des investisseurs visionnaires comme Denise Dupré. Ancienne professeure en gestion hôtelière à Harvard, entrepreneuse accomplie et passionnée de France, cette dernière a transformé des propriétés viticoles en destinations luxueuses, faisant du vin et de l’hospitalité un tandem lucratif.

Depuis l’acquisition du Château de la Commaraine à Pommard en 2017, Denise Dupré et son mari Mark Nunnelly ont enrichi leur portefeuille en France. Celui-ci inclut désormais six hôtels, dont le Royal Champagne Hotel & Spa, élu meilleur complexe hôtelier de France en 2024 par Travel + Leisure. Doté de piscines, d’un spa étendu et d’un restaurant étoilé Michelin, cet établissement illustre la transformation radicale que Denise Dupré apporte à ses propriétés. Son réseau s’étend aussi aux vignobles de Bourgogne, avec des achats récents à Saint-Aubin et Monthelie. En Champagne, leur première acquisition, Leclerc Briant, pionnier de la biodynamie, incarne leur vision : allier tradition viticole et modernité.

Guidée par un héritage familial d’entrepreneuriat, Denise Dupré applique des pratiques respectueuses de l’histoire française tout en promouvant l’innovation. À la tête de Champagne Hospitality, fondée en 2012, elle se concentre sur l’excellence dans ses hôtels et vins. Elle valorise aussi le talent de jeunes professionnels, intégrant un maximum de stagiaires dans ses établissements et collaborant avec des figures comme Louis-Michel Liger-Belair et Paul Krug, héritier de la célèbre dynastie champenoise, désormais vigneron en Bourgogne.

Malgré un manque de maîtrise parfaite du français, Denise Dupré et son mari s’attachent à travailler avec des partenaires locaux et à préserver le patrimoine culturel. Inspirée par des figures féminines emblématiques comme Veuve Clicquot, Denise Dupré a organisé des rencontres de femmes entrepreneures du vin et prévoit d’en tenir une à Pommard en 2026. Ce soutien à l’innovation et à la diversité reflète sa volonté de moderniser le secteur tout en respectant ses traditions.

Malgré ses succès dans l’hôtellerie, elle reconnaît que le vin reste plus rentable. Cependant, l’association des deux univers leur permet de diversifier leur offre et de répondre à une clientèle internationale exigeante.

Wageningen University, Key dilemmas on future land use for agriculture, forestry and nature in the EU

Cette étude, présentée dans le cadre de la conférence Mansholt 2024, identifie cinq dilemmes principaux liés à l’avenir de l’utilisation des terres dans l’UE, en tenant compte des besoins croissants en biomasse pour l’alimentation, les produits non alimentaires et la préservation de la biodiversité. Ces dilemmes soulignent les choix stratégiques nécessaires pour équilibrer la durabilité, les objectifs climatiques, et les demandes socio-économiques.

1. Autosuffisance de l’UE en biomasse alimentaire et non alimentaire :

• Problème : Bien que l’UE soit globalement sécurisée en termes d’approvisionnement alimentaire, elle dépend fortement des importations de certains intrants (énergie, engrais, aliments pour animaux).

• Enjeu : Réduire cette dépendance nécessiterait de repenser les systèmes agricoles, notamment en augmentant la production de cultures protéiques et en changeant les habitudes de consommation vers des régimes moins dépendants des protéines animales.

2. Rôle de l’élevage dans l’UE :

• Problème : L’élevage consomme une proportion importante de biomasse, avec un impact négatif sur le climat et la biodiversité.

• Enjeu : Une réduction de l’élevage permettrait de libérer des terres pour des cultures humaines ou non alimentaires, mais poserait des défis socio-économiques et des questions sur les droits des consommateurs.

3. Partage des responsabilités climatiques et de biodiversité entre les États membres :

• Problème : Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et de restauration de la biodiversité impliquent des choix d’affectation des terres qui varient selon les États membres.

• Enjeu : Trouver un équilibre entre une approche partagée et des efforts adaptés aux spécificités géographiques et socio-économiques de chaque État.

4. Coexistence de la production et des objectifs climatiques/biodiversité :

• Problème : La production accrue de biomasse pour l’alimentation et les produits non alimentaires entre en conflit avec les objectifs de préservation des écosystèmes.

• Enjeu : Intégrer des systèmes alimentaires et non alimentaires circulaires tout en minimisant l’impact environnemental.

5. Intervention des politiques dans le comportement des consommateurs :

• Problème : Les habitudes de consommation actuelles exacerbent les problèmes climatiques, environnementaux et de santé.

• Enjeu : Encourager des comportements plus durables tout en respectant la liberté de choix individuelle.

Focus sur le succès des smash burgers

L’envers du décor de la production de certains flans

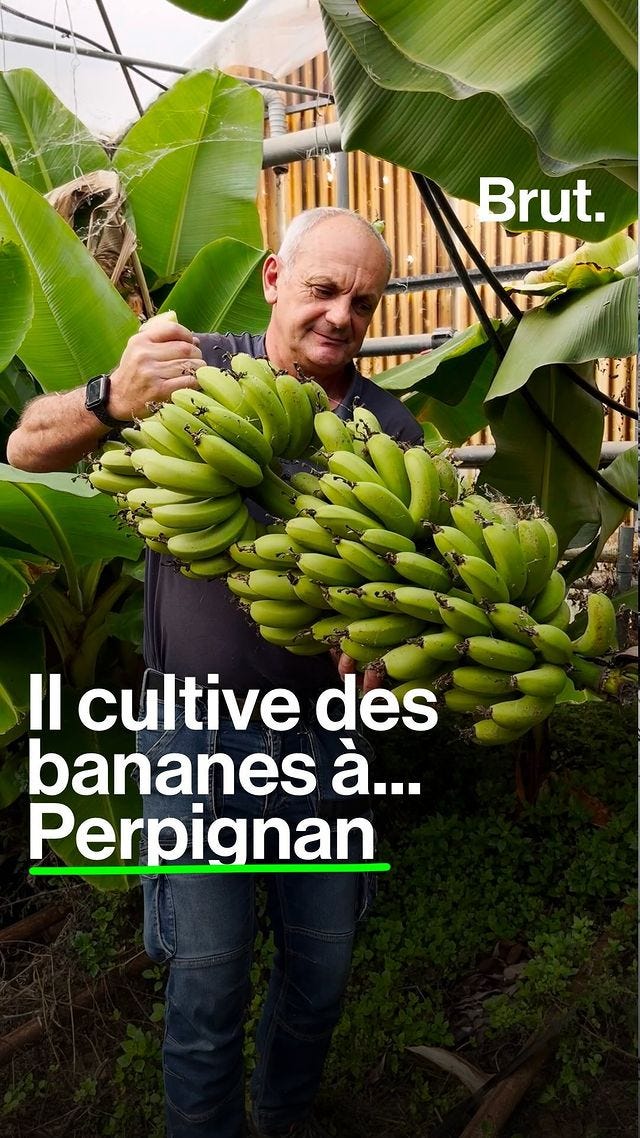

Avec le réchauffement climatique de nouvelles productions agricoles sont possibles en France métropolitaine

C’est tout pour aujourd’hui.

Si vous appréciez cette newsletter n’hésitez pas à la partager.

Et si vous voulez vous pouvez même me payer un café ;-)

Pas de Eat’s Business la semaine prochaine, on se retrouve dans 15 jours!

O. Frey