🌾🍇🐄 Eat's business 🍕🍷🧀 2023-31

Bonjour à toutes et à tous, Eat's Business est une newsletter dans laquelle vous trouverez une revue de presse de quelques articles sur le monde de l’alimentaire qui m’ont semblé intéressants dans la semaine précédente.

Pour ceux qui veulent la formule ristretto, les 3 articles que je vous conseille de lire en priorité cette semaine sont :

Le Figaro, Kebab, tacos, burger: ces villes qui se sont laissées envahir par les «fast-food», 31/10/2023

L’Express, FrenchFood Capital, le fonds d’investissement qui aiguise les papilles, 31/10/2023

New York Times, The Rigid World of French Cheesemaking Meets Unbound Climate Change, 29/10/2023

Bonne lecture et bonne semaine à toutes et à tous!

Pas de Eat’s Business la semaine prochaine, on se retrouve dans quinze jours!

Pour celles et ceux d’entre vous qui ont plus de temps pour la formule lungo :

Le Figaro, Kebab, tacos, burger: ces villes qui se sont laissées envahir par les «fast-food», 31/10/2023

L’article présente un classement des 30 villes françaises dans lesquelles la restauration rapide (burgers, kebab, tacos) est la plus répandue.

Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce ne sont pas les grandes villes d'Île-de-France qui dominent ce classement, mais la région Auvergne-Rhône-Alpes avec huit villes figurant parmi les 30 premières. De manière générale, la restauration rapide est populaire en Bourgogne-Franche-Comté, dans le Grand Est, et en Occitanie. Seule une ville d'Île-de-France, Melun, est présente dans le classement.

Le classement révèle donc que la restauration rapide n'est plus seulement l’apanage des grandes villes mais qu’elle est présente de plus en plus dans les villes moyennes. Ainsi, 18 des 30 villes du classement ont moins de 50 000 habitants, et certaines ont même moins de 30 000 habitants. Les experts notent que ces villes ont tendance à avoir des populations plus jeunes et plus pauvres que la moyenne nationale, ce qui les rend plus enclines à consommer de la restauration rapide bon marché. De plus, ces villes partagent des caractéristiques socio-économiques communes, telles qu'un taux de chômage élevé, une forte concentration de travailleurs industriels, un niveau de formation inférieur à la moyenne nationale, et la participation au plan gouvernemental "Action Cœur de ville" visant à revitaliser les centres-villes en difficulté.

L'article suggère que les entrepreneurs trouvent des locaux abordables dans ces villes, ce qui n'est plus le cas dans les grandes villes, et que les autorités municipales sont plus tolérantes à l'égard des fast-foods, car ils contribuent à dynamiser les centres-villes et à lutter contre la vacance commerciale. Malgré quelques résistances locales, l'implantation de restaurants de restauration rapide reste relativement bien acceptée dans ces villes.

Les Échos, Comté, Camembert, Saint-Nectaire : l'élan contrarié des emblèmes du fromage français, 01/11/2023

L’article aborde la situation des fromages français sous Appellation d'Origine Protégée, tels que le Comté, le Saint-Nectaire, l'Epoisses, ou le Mont d'Or, face à l'inflation et aux évolutions de la consommation. Les fromages AOP coûtent à la base plus chers que les fromages industriels, ce qui a entraîné une baisse de leur part de marché, bien que celle-ci soit moins prononcée que celle du bio.

En France, environ 50 fromages disposent de la certification AOP, représentant environ 14 % des volumes sur le marché français et 20 % de la valeur selon Hubert Debien, président des AOP. Chaque foyer en achète 4,4 kilos par an et le marché des fromages AOP pèse environ 2,5 milliards d'euros. Si leurs ventes ont connu une augmentation au cours de la dernière décennie (+12%), les récentes contraintes liées au pouvoir d'achat ont freiné cette croissance. En effet, les prix de ces fromages ont augmenté en 2023, avec une inflation allant de 9 % à 17 %, qui s’explique principalement par une hausse des coûts de production, y compris ceux liés au lait et à l'énergie. Malgré cela, les ventes ont résisté, en partie grâce aux ventes directes à la ferme et à l'engagement des fromagers-crémiers. Ainsi, c’est la grande distribution, qui représente 60% des ventes de fromages AOP, qui a été plus touchée, avec des achats en baisse de 4 % à 8 % selon les fromages.

Toutefois, certains fromages, comme le Comté et le Beaufort, s'en sortent mieux que d'autres, comme le Camembert, le Morbier ou le Munster. Cette baisse peut également être saisonnière, car certains fromages sont davantage consommés en hiver.

Malgré la baisse des volumes vendus, les fromages AOP conservent leur attractivité en raison de leur typicité et de leur ancrage local. Les producteurs estiment qu'ils ont un avantage sur les produits biologiques grâce à leur diversité et à leur lien fort avec les régions de production. Ils croient en un retour des consommateurs vers les fromages AOP lorsque le pouvoir d'achat augmentera. En outre, ces produits ne suscitent pas de préoccupations liées à la surproduction ou à des promesses de bien-être alimentaire, contrairement au bio.

La Croix, Salon du chocolat : l’impact environnemental du cacao s’immisce dans les tablettes, 28/10/2023

L'article met en lumière l'impact environnemental du cacao, l'un des piliers de l'alimentation occidentale, à l'occasion du Salon du Chocolat qui s’est tenu à Paris. Il souligne que le cacao est devenu l'un des acteurs les plus préoccupants en matière d'émissions de gaz à effet de serre, ses émissions ayant doublé entre 2019 et 2022. Cette hausse est due à une augmentation de la consommation de cacao, entraînant une expansion des zones cultivées et une déforestation croissante.

Le cacao présente trois principaux problèmes environnementaux :

il nécessite beaucoup d'eau et d'espace, conduisant à la déforestation, les émissions de gaz à effet de serre résultant de la déforestation représentant 95% de l'empreinte carbone de la production de cacao.

la monoculture de cacao appauvrit les sols et nécessite l'utilisation de fertilisants chimiques, qui sont de grands émetteurs de CO2.

le transport des fèves de cacao sur de longues distances contribue également à l'empreinte carbone.

L'article met en avant l'initiative de l'entreprise Belco, qui travaille à développer des filières agricoles durables de café et de cacao. Belco promeut l'agroforesterie en incitant les producteurs à planter différentes espèces d'arbres mélangées aux cacaoyers pour éviter la monoculture, réduire la déforestation et augmenter la capture de CO2. L'approche de Belco offre des avantages environnementaux tout en générant des revenus supplémentaires pour les producteurs, car les arbres plantés sont souvent fruitiers. De plus, l'entreprise s'engage à payer des prix équitables aux producteurs pour les aider à vivre de leur travail. Pour réduire l'impact environnemental du transport, Belco prévoit de recourir à des voiliers cargo pour livrer une partie de ses cargaisons, ce qui réduirait considérablement les émissions de CO2.

Enfin, l'article souligne la nécessité de réduire la consommation de chocolat pour alléger la pression sur les forêts tropicales, posant la question de savoir s'il est nécessaire de consommer autant de chocolat régulièrement et encourageant une consommation plus réfléchie de produits contenant du chocolat.

Le Figaro, États-Unis : le prix du jus d’orange atteint un niveau historique, 01/11/2023

Le prix de gros du jus d'orange aux États-Unis a atteint un niveau historiquement élevé en raison d'une récolte calamiteuse, ce qui a conduit à des stocks très bas.

Le contrat à terme sur le jus d'orange congelé et concentré pour livraison en novembre a plus que doublé en un an et s’échanger désormais à 4,1770 dollars la livre (450 grammes environ). Cette flambée des prix est principalement due à la baisse importante des stocks (-46%) par rapport à l’an dernier (et même -77% par rapport à 2019) en raison de la mauvaise récolte 2022/23.

Plusieurs facteurs ont contribué à cette mauvaise récolte :

la propagation de la maladie du dragon jaune, qui perturbe la maturation des agrumes et provoque la chute prématurée des fruits.

la Floride, principale région de production d'oranges à jus, a été touchée par plusieurs ouragans en 2022, ce qui a provoqué la chute prématurée de milliers de fruits.

Malgré cette flambée des prix, certains analystes estiment que le marché du jus d'orange pourrait connaître un retournement à la baisse au cours de l'année à venir. En effet, la production d'oranges de variété Valencia, la plus utilisée pour le jus, est annoncée en hausse de 23% pour la saison 2023/24. De plus, l'absence d'ouragans cette année et la diminution constante de la demande au cours des deux dernières décennies sont des facteurs qui pourraient faire baisser les prix à l'avenir. La consommation de jus d'orange aux États-Unis a diminué de plus de la moitié au cours des vingt dernières années.

Les Échos, Comment Haribo a accaparé la moitié du marché français des bonbons, 31/10/2023

Malgré une hausse des prix de 25%, tirée en partie par la hausse des prix du sucre, de l'amidon et des emballages, rien ne semble arrêter la bonne santé de Haribo dans l’Hexagone. La part de marché de Haribo France dans le secteur des bonbons est en effet passée de 23 % en 2006 à 46,3 % aujourd’hui (devant le groupe Carambar & Co et ses 23 % et les MDD et leurs 20,7 %). Les ventes de Haribo en France ont atteint 360 millions d'euros en 2023.

Les principaux produits qui ont contribué à cette réussite sont Tagada, Dragibus, Schtroumpfs, et même l'alcool de menthe Ricqlès. Comme l’explique Jean-Philippe André, le patron de Haribo France, l’entreprise a concentré ses efforts sur la promotion de ces produits en investissant massivement dans le marketing. Cela a conduit à une augmentation significative des ventes de trois types de bonbons. Par la suite, Haribo les a déclinés en version piquante et est en passe de doubler Lutti, le leader sur ce segment avec sa marque Fizz.

Haribo a également adapté ses produits aux nouvelles normes alimentaires en proposant des portions plus petites, en éliminant les arômes et colorants artificiels au profit d'ingrédients naturels. L'innovation reste un facteur clé de leur succès, avec 4 % de leur chiffre d'affaires consacré chaque année à de nouveaux produits et améliorations, comme des versions allégées en sucre et de nouvelles saveurs.

LSA, Tipiak en passe d'être repris par le groupe coopératif Terrena, 27/10/2023

Le groupe coopératif Terrena est en négociations exclusives pour acquérir 77,95% du capital de la PME Tipiak, basée à Saint-Herblain, en Loire-Atlantique.

Cette opération valoriserait Tipiak à 80,4 millions d'euros pour l'ensemble de ses actions. Terrena prévoit de déposer une offre publique d'achat simplifiée sur le reste des actions de Tipiak à un prix de 88 € par action.

Le conseil d'administration de Tipiak a favorablement accueilli ce projet, sous réserve de la consultation des instances représentatives du personnel et de l'approbation de l'Autorité de la concurrence.

L'intégration de Tipiak au sein de Terrena est prévue pour le premier semestre 2024. Cette acquisition vise à soutenir le plan de développement de Tipiak en France et à l'international.

Le chiffre d'affaires de Tipiak a augmenté de 13,4 % en 2022, atteignant 239,4 millions d'euros, avec des ventes à l'étranger représentant 25 % du chiffre d'affaires total. Il emploie 1 500 salariés et exploite sept sites industriels en France.

L’Express, FrenchFood Capital, le fonds d’investissement qui aiguise les papilles, 31/10/2023

Un article consacré à FrenchFood Capital, un fonds d'investissement qui se consacre au financement de PME françaises dans le secteur de l'alimentation. Il vise à soutenir des entreprises en croissance de l'industrie alimentaire en leur fournissant des capitaux ainsi que des conseils en marketing, recrutement, responsabilité sociale et environnementale.

FrenchFood Capital est composé d'une équipe d'experts, dont Paul Moutinho de Naxicap Partners, Perrine Bismuth, ex-entrepreneuse dans le secteur de la communication, et Laurent Plantier, qui a une longue expérience auprès d'Alain Ducasse. Le fonds bénéficie du soutien d'un conseil d'administration de haut niveau, comprenant des personnalités telles que le PDG de Nestlé France, le fondateur de GrandOptical et Châteauform', le patron d'Arkéa Capital, et d'autres. Denis Hennequin, ancien patron de McDonald's en France et en Europe, participe activement à la sélection des projets depuis les débuts de FrenchFood Capital en 2017. Le premier fonds lancé par FrenchFood Capital a réussi à réunir des investissements de Tikehau Capital, Bpifrance, et d'entreprises agroalimentaires telles que InVivo, Even, et Bel.

FrenchFood Capital se concentre sur des entreprises prometteuses, comme les boulangeries Sophie Lebreuilly, qui connaissent une croissance significative. Leur modèle s'inspire de la frontière entre l'artisanat et la production industrielle. La chaîne Sophie Lebreuilly compte plus de 60 magasins et vise à en ouvrir 100 d'ici 2024.

Le fonds FrenchFood Capital soutient également d'autres entreprises, y compris des brasseries, des chocolatiers comme Chapon, et des compléments alimentaires pour animaux tels que Difagri. Les associés du fonds accordent une grande importance à la durabilité environnementale et cherchent à convaincre les entreprises qu'ils financent de prendre en compte ces enjeux. Ils mettent en avant le fait que ces critères sont liés à la valeur de la marque et de l'entreprise, et encouragent des pratiques plus respectueuses de l'environnement.

Le fond cherche actuellement à lever 200 millions d'euros pour son deuxième millésime, mais les taux d'intérêt élevés actuels rendent les levées de fonds plus difficiles. Cependant, l'équipe de FrenchFood Capital est déterminée à élaborer un menu attrayant pour attirer de nouveaux investisseurs malgré le contexte économique.

Le Monde, En Grèce, le prix de l’huile d’olive s’envole, les consommateurs s’affolent, 31/10/2023

Encore un article sur l’huile d’olive. Cette fois cela se passe en Grèce, où le prix de l'huile d'olive a connu une augmentation considérable en l'espace d'un an, dépassant même le double de sa valeur antérieure. Cette flambée des prix préoccupe évidemment les consommateurs grecs, car l'huile d'olive est un ingrédient fondamental dans leur cuisine quotidienne et un pilier de leur culture culinaire.

Malgré des prévisions de récolte prometteuses pour la saison 2022-2023, la demande mondiale d'huile d'olive a dépassé l'offre, notamment en raison de la sécheresse en Espagne, le plus grand producteur mondial d'huile d'olive. En réponse à cette situation, des entrepreneurs espagnols et italiens ont acheté de l'huile d'olive grecque pour combler leur déficit, ce qui a entraîné une hausse des prix car les quantités d’huile d’olive qui sont restées en réserve ont diminué. Actuellement, les consommateurs grecs prennent de plein fouet la hausse des prix : alors qu'il y a un an, un litre d'huile d'olive coûtait environ 4 euros chez les producteurs, il atteint désormais 7,60 euros et s’affiche à 12 euros dans les magasins.

La situation est d'autant plus inquiétante que les prévisions pour la prochaine récolte d'olives ne sont pas encourageantes. On estime que la production grecque d'huile d'olive en 2023-2024 pourrait chuter de près de la moitié par rapport à cette année. Le manque de pluie et les températures élevées lors de la floraison des oliviers l'année précédente risquent d'entraîner une production encore plus faible. Cette situation est aggravée par le fait que les oliviers mettent environ huit ans pour devenir productifs, ce qui rend difficile l'augmentation rapide de la production.

Face à la pénurie d'huile d'olive annoncée, des supermarchés ont déjà mis en place des mesures de rationnement, limitant les achats à quatre bouteilles d'un litre par personne. Cependant, certains experts estiment qu'une réduction de la TVA sur l'huile d'olive, actuellement à 13 % en Grèce (contre 5% en Espagne par exemple), pourrait être la mesure la plus efficace pour soulager les consommateurs.

Courrier International, Vu d’Allemagne. En France, la chocolatine fait de la résistance, 01/11/2023

Un article paru dans un journal allemand qui aborde le débat persistant en France entre la team "pain au chocolat" et la team "chocolatine". Ce différend linguistique révèle selon l’article une lutte plus profonde entre l'unité de l'État-nation français et les identités régionales diverses.

L’article explique que le changement dans les préférences linguistiques liées à cette viennoiserie est influencé par des facteurs économiques, notamment la croissance démographique à Bordeaux due au TGV Atlantique, qui a déplacé l'isoglosse linguistique. Autrefois, au sud de cette ligne, on utilisait le terme "chocolatine", mais la présence croissante de Parisiens a fait pencher la balance en faveur de "pain au chocolat" dans le Sud-Ouest.

Le débat linguistique, bien qu'anecdotique en apparence, reflète une lutte plus large entre l'identité nationale française, qui favorise une langue et une identité nationale uniques, et les identités régionales diverses. La France a longtemps cherché à réduire les différences régionales au profit d'une identité nationale unifiée. Cependant, ces différences régionales, y compris les préférences linguistiques, demeurent un élément important de la diversité culturelle du pays.

La querelle sur la "chocolatine" versus le "pain au chocolat" est également liée à l'histoire, puisqu'elle a été influencée par l'entrepreneur autrichien August Zang, qui a vendu des viennoiseries et une version primitive du pain au chocolat à Paris. Finalement, le terme "pain au chocolat" a prévalu dans le nord de la France.

New York Times, The Rigid World of French Cheesemaking Meets Unbound Climate Change, 29/10/2023

Il est toujours intéressant de lire le point de vue des Américains sur nos problèmes qui peuvent paraître franco-français. Car si “la France prend le fromage au sérieux”, les défis auxquels sont confrontés les producteurs de fromages AOP en raison du changement climatique sont nombreux.

L’article met en évidence l'importance des règles strictes régissant la production des fromages français de haute qualité, étiquetés AOP. Ainsi, il constate que “pour obtenir cette étiquette (…) les fromagers doivent suivre des règles élaborées développées localement au fil des siècles. Ces règles régissent tout, des races et de l'alimentation des animaux trayeurs, jusqu'à chaque étape de la production et du vieillissement du fromage”. Il prend notamment l’exemple du Picodon, dont les règles “établies pour la première fois en 1983, témoignent à la fois de la réputation de la France pour la bureaucratie vertigineuse et de son amour de la tradition”.

Mais le véritable problème que met en avant l’article c’est qu’aucune de ces règles n'ont pris en compte les réalités du changement climatique. Comme le déplore Simon Bouchet, qui travaille pour l'association Picodon, “l'ensemble du système était construit sur le fait que nous avions certaines céréales et du foin disponibles - toutes les règles ont été écrites en gardant cela à l'esprit”.

Les faits sont là : les étés plus chauds et plus secs en France ont eu un impact significatif sur le secteur laitier, car les pâturages deviennent moins verdoyants et les granges plus chaudes, ce qui complique la production de lait de haute qualité pour la fabrication de fromages.

Cette situation a contraint certains producteurs à chercher des dérogations aux règles AOP afin de s'adapter aux nouvelles conditions climatiques. Par exemple, certains éleveurs ne sont plus en mesure de faire en sorte que leurs vaches ne se nourrissent que d'herbe des pâturages de montagne pendant sept mois, ce qui est une exigence traditionnelle pour la production de certains fromages AOP.

Le dilemme auquel sont confrontés les producteurs de fromages AOP est de savoir comment s'adapter aux conséquences du changement climatique tout en préservant la qualité, la tradition et l'identité culturelle de leurs fromages. Ils se demandent si des ajustements mineurs aux règles existantes suffiront pour faire face au changement climatique ou s'il faudra envisager des changements plus importants, même si cela risque de compromettre la réputation de ces fromages.

En fin de compte, l'article soulève des questions essentielles sur la façon dont la France, célèbre pour sa passion du fromage et de la gastronomie, peut équilibrer la préservation de ses traditions fromagères avec la nécessité de s'adapter aux réalités du changement climatique. Il s'agit d'une réflexion sur la manière dont les pratiques agricoles séculaires doivent évoluer pour faire face aux nouvelles réalités climatiques. Car comme le dit une éleveuse de chèvres mentionnée dans l’article “si le climat devient celui du Maroc, qu'est-ce que le terroir en fait ?”.

The Telegraph, The world is precariously dependent on just a handful of staple food crops – we must diversify, 23/10/2023

Cet article met en évidence la dépendance précaire du monde à l'égard de quelques cultures alimentaires de base, et la nécessité de diversifier davantage nos sources de nourriture. En effet, six cultures alimentaires (riz, blé, maïs, pomme de terre, soja et canne à sucre) représentent à elles seules plus de 75 % de l'apport énergétique mondial provenant des plantes.

La guerre en Ukraine a eu un impact significatif sur la sécurité alimentaire mondiale en raison de cette dépendance à un petit nombre de cultures. Les chiffres de la FAO indiquent qu'environ 735 millions de personnes souffrent actuellement de la faim, soit une augmentation de 122 millions par rapport à 2019. Ce qui est encore plus préoccupant que l'augmentation de la faim, c'est la montée des taux de malnutrition, en particulier les carences en micronutriments, qui contribuent au retard de croissance et au gaspillage chez les jeunes enfants, ainsi qu'à la prévalence de l'anémie chez les femmes et les adolescentes.

L'article suggère que la diversification des cultures alimentaires au-delà des "trois grands" (riz, maïs et blé) permettrait de rendre les approvisionnements alimentaires mondiaux plus résilients et nutritifs. De nombreuses cultures sous-utilisées, telles que les millets, le teff, le manioc, le quinoa, le pois à vache, le guar, la moutarde et le pois pigeon, pourraient contribuer à améliorer la qualité de l'alimentation et à réduire la dépendance mondiale à quelques cultures de base et aux pays qui dominent leurs exportations.

Les millets, par exemple, sont résilients face au climat et à la sécheresse, et leur contenu nutritionnel est bénéfique pour la croissance des enfants et des adolescents. Le quinoa est une autre culture avec un fort potentiel de croissance, riche en protéines et en micronutriments, pouvant être utilisée à la fois pour l'alimentation humaine et animale, ainsi que dans l'industrie cosmétique et pharmaceutique.

En outre, il existe des opportunités pour diversifier et améliorer les régimes alimentaires grâce à des variétés biofortifiées de cultures telles que la patate douce à chair orange, les haricots et divers légumes et fruits locaux. L'article souligne également le potentiel inexploité des produits aquatiques, tels que les algues, pour lutter contre la malnutrition.

Modern Retail, How 3 beverage brands devised their product line strategies, 30/10/2023

L’une des décisions les plus importantes qu’une jeune startup prend dès le début est le nombre de produits avec lesquels lancer. En lançant trop peu de produits une marque pourrait se perdre parmi un océan de concurrents. Mais en lançant trop de produits elle risque de surcharger ses ressources et de brûler des liquidités avant de générer des ventes substantielles.

L'article aborde la question de savoir combien de produits une jeune start-up doit lancer dès le départ, en se concentrant sur le secteur des boissons. Il souligne qu'il n'y a pas de réponse claire à cette question, car cela dépend du secteur dans lequel évolue la marque. Cependant, il examine les stratégies de trois marques de boissons pour illustrer différentes approches.

Lancement d'une gamme complète de produits : la marque de boissons non alcoolisées Gruvi a pris un risque en lançant une gamme complète de vins et de bières dès le départ. Ils ont commencé avec trois produits, puis ont rapidement ajouté d'autres variétés. L'avantage de cette approche est de présenter aux acheteurs une gamme de produits qui correspond à leur clientèle. Cela permet également d'exécuter plusieurs promotions pour stimuler les ventes. Cependant, cela nécessite une solide qualité de produit et des investissements importants dans la production et la recherche et développement.

Lancement d'une seule ligne de produits : Pop & Bottle, une marque de café en bouteille, a choisi de lancer une seule ligne de produits, en commençant par des lattes à base de lait d'amande. Ils ont ensuite progressivement élargi leur gamme pour correspondre aux goûts des clients et aux tendances du marché. Cette approche permet de se développer lentement et d'ajuster les produits en fonction de la demande des clients.

Lancement avec un seul produit phare : la marque de boissons à base d'hibiscus Ruby a choisi de lancer avec un seul produit, de l'eau d'hibiscus non sucrée. Cette approche a permis à l'entreprise de se concentrer sur un goût particulier et de mettre en avant les avantages de l'hibiscus. Après avoir reçu des commentaires des clients, ils ont ensuite ajouté cinq autres saveurs. Cette approche a permis de simplifier la stratégie marketing et de réagir rapidement aux commentaires des clients.

Fast Company, Graphic warning labels helped curb smoking. Could they also work for meat?, 01/11/2023

Des étiquettes d'avertissement similaires à celles présentes sur les paquets de cigarettes ont été testées pour décourager la consommation de viande, en informant les consommateurs des risques pour la santé, le climat et les pandémies liés à la viande. Une étude menée par l'Université de Durham a révélé que ces étiquettes ont réussi à décourager les gens de choisir des repas à base de viande.

Les étiquettes comprenaient des images illustratives, telles que la déforestation pour l'étiquette climatique, une crise cardiaque pour l'étiquette santé et des animaux en cage pour l'étiquette pandémie.

Les étiquettes ont réduit la sélection de viande de 7 % à 10 %. Bien que les étiquettes aient des limites quant à la quantité d'informations qu'elles peuvent transmettre, elles semblent être un outil efficace pour sensibiliser les consommateurs aux impacts de la viande sur la santé, le climat et les pandémies. Le chercheur à l'origine de cette étude envisage d'étudier comment d'autres types d'étiquettes alimentaires pourraient influencer les décisions des consommateurs, en mettant l'accent sur l'impact environnemental.

New York Times, The Star of Half Baked Harvest Inspires Loyalty — and Controversy, 30/10/2023

L'article explore la vie et la carrière de Tieghan Gerard, la créatrice du blog culinaire Half Baked Harvest. Tieghan Gerard a commencé son blog en 2012 et a depuis amassé des millions de followers grâce à ses recettes et photographies appétissantes. Cependant, malgré son succès, elle a également été confrontée à des controverses, notamment des accusations de mauvaise appropriation culturelle et de manque de respect envers les plats de cultures non occidentales.

Les critiques reprochent à Gerard de mal prononcer des plats d'autres cultures et de mal identifier ses créations. Ces critiques se sont intensifiées ces dernières années, en particulier après qu'elle a publié des recettes inappropriées pour des plats vietnamiens et vietnamiens. Elle a présenté des excuses, mais la controverse persiste.

En plus de la controverse liée à la mauvaise appropriation culturelle, Gerard a également été accusée de copier les recettes d'autres blogueurs culinaires. Malgré ces problèmes, elle maintient une base de fans fidèles et continue de publier régulièrement de nouvelles recettes et du contenu.

L'article aborde également les spéculations selon lesquelles Gerard souffrirait d'un trouble de l'alimentation. Elle nie ces allégations et attribue son apparence à des problèmes d'anxiété sociale. Cependant, ces rumeurs persistent et suscitent des débats en ligne.

En dépit de ces controverses, Gerard a diversifié ses activités en s'aventurant dans les domaines de la mode et de la beauté. Elle continue d'attirer de nouveaux adeptes grâce à son contenu varié et à ses liens vers des produits, et elle espère que ses fans la suivront dans ces nouvelles entreprises.

L'article met également en lumière l'aspect commercial de la carrière de Gerard, avec des partenariats avec des marques et des apparitions médiatiques fréquentes. Gerard gère son blog avec une petite équipe qui modère les commentaires négatifs pour maintenir une image positive en ligne.

Vinepair, Why Are So Many Wine Regions Dealing With Oversupply?, 27/10/2023

La surabondance de vin est un défi majeur pour l'industrie vinicole à l'échelle mondiale. Elle est le résultat de plusieurs facteurs, notamment les changements de comportement des consommateurs, les incidents mondiaux et les conditions climatiques. Elle représente un problème complexe qui nécessite des ajustements dans toute l'industrie pour rééquilibrer l'offre et la demande.

Les changements de comportement des consommateurs sont un facteur essentiel de la surabondance de vin. En France, par exemple, la consommation de vin a fortement diminué au fil des ans. Les consommateurs optent de plus en plus pour des alternatives plus légères, comme les boissons sans alcool, en mettant l'accent sur le bien-être et une vie plus saine. De plus, les habitudes alimentaires ont évolué, avec une préférence pour des repas plus légers, ce qui se traduit par une demande accrue de vins plus légers et à plus faible teneur en alcool.

Les incidents mondiaux, tels que les tarifs douaniers imposés par la Chine sur le vin australien en réponse à des problèmes politiques, ont également contribué à la surabondance de vin. Cette situation a bouleversé les marchés d'exportation traditionnels et a entraîné une surproduction de vin dans certaines régions.

De plus, les conditions climatiques jouent un rôle dans la surabondance de vin. Les variations de la météo, notamment les épisodes de grêle, les gelées printanières et la sécheresse, ont conduit à des rendements inconstants dans les vignobles, provoquant des fluctuations de l'offre et de la demande.

Le marché du vin évolue également, avec une tendance à la consommation de moins, mais de meilleure qualité. Les producteurs se concentrent de plus en plus sur des vins de qualité supérieure pour répondre à cette demande.

Pour faire face à cette surabondance de vin, certaines régions viticoles prennent des mesures pour réduire la production de raisins. Par exemple, Bordeaux propose aux producteurs des incitations financières pour arracher certaines vignes, tout en encourageant la plantation d'arbres pour la séquestration du carbone. D'autres régions envisagent de retirer des vignes malades ou peu performantes.

Caisse des Dépôts, Alimentation durable : pour une action publique ambitieuse face à une société plurielle, 26/10/2023

L'article met en lumière le débat en France autour de l'alimentation et de la consommation de viande, soulignant que ces sujets sont devenus de plus en plus clivants au fil des années. Les préoccupations concernent la santé, l'environnement et le bien-être animal, et le modèle alimentaire actuel est critiqué pour ses effets sur l'obésité, les maladies cardiovasculaires, les inégalités sociales, les émissions de gaz à effet de serre et la biodiversité.

Il pointe également le risque que la consommation de viande devienne un "conflit culturel", avec des personnes s'identifiant fortement à leur régime carnivore et d'autres promouvant des pratiques alimentaires plus durables. Il met en avant l'importance de comprendre les dynamiques sociales, culturelles et économiques qui influencent nos choix alimentaires.

Il remet en question l'idée que le changement alimentaire repose principalement sur les individus et leurs choix. Il souligne que les convictions alimentaires durables sont souvent portées par des individus urbains, jeunes, diplômés et à revenus élevés, ce qui crée des inégalités dans l'adoption de ces pratiques. Pour encourager la transition alimentaire, l'article propose de se concentrer sur les environnements alimentaires, c'est-à-dire les facteurs physiques, économiques, cognitifs et socio-culturels qui influencent nos habitudes alimentaires. Il suggère que des actions publiques et privées visent à rendre les pratiques alimentaires durables plus accessibles et naturelles pour tous les groupes sociaux, en modifiant les environnements alimentaires.

Enfin, l'article plaide pour une prise en compte de la diversité des groupes sociaux et de leurs identités dans la promotion du changement alimentaire. Il souligne que les individus issus de différents milieux sociaux ne perçoivent pas de la même manière l'environnement alimentaire ni ce qu'est une alimentation "idéale". Pour des actions efficaces, il est nécessaire d'anticiper ces différences et de rendre les initiatives de transition alimentaire familières et adaptées à chaque groupe social.

Stripfood, Slow Food présente Slow Bread : pour une nouvelle vision du pain « bon, propre et juste », 30/10/2023

Cet article met en lumière une division marquée dans le marché du pain en France. D'un côté, on observe une prédominance de la standardisation du pain, notamment dans les boulangeries de la grande distribution, qui proposent souvent des produits à des prix très compétitifs, parfois au détriment de la qualité. Un exemple notable est l'enseigne Marie Blachère, qui s'est hissée à la troisième place des chaînes de restauration rapide en France, derrière McDonald's et Burger King. Cette réussite montre l'attrait du pain bon marché pour de nombreux consommateurs.

D'un autre côté, il existe un mouvement de boulangers artisans qui choisissent de se démarquer en misant sur la qualité, la diversité, et la tradition. Certains d'entre eux se sont tournés vers la production de pains à base de variétés anciennes de blé, mettant en avant des méthodes de fabrication traditionnelles et des matières premières de qualité. Cette approche moins standardisée répond à une demande croissante de consommateurs en quête d'authenticité et de produits alimentaires sains.

Dans ce contexte, l'association internationale Slow Food a lancé l'initiative "Slow Bread" pour promouvoir un pain "bon, propre et juste". Cette initiative met en avant plusieurs problématiques liées à la production de pain en France :

Manque de transparence : les consommateurs sont souvent dans l'ignorance quant à la composition du pain qu'ils achètent, notamment en ce qui concerne les ingrédients utilisés, l'origine des céréales, ainsi que les méthodes de culture et de stockage des céréales.

Perte de biodiversité : la monoculture et la standardisation des variétés de blé ont conduit à une réduction de la biodiversité céréalière, ce qui limite les choix disponibles pour les boulangers et les consommateurs.

Appauvrissement des farines : la standardisation des farines et l'utilisation fréquente d'additifs, d'auxiliaires technologiques et d'adjuvants ont un impact négatif sur la qualité nutritionnelle du pain.

Industrialisation des pratiques : l'industrialisation des méthodes de production boulangère a entraîné une perte du savoir-faire artisanal et a contribué à la standardisation du goût.

Le manifeste Slow Bread vise à valoriser les traditions et les terroirs dans la production du pain, en encourageant l'utilisation de matières premières de qualité issues de cultures plus respectueuses de l'environnement. Il cherche également à sensibiliser les consommateurs à la qualité du pain, à créer des opportunités de dialogue entre les parties prenantes, et à favoriser le réseautage entre producteurs, meuniers et boulangers partageant les valeurs de Slow Food.

L’Express, Aliments ultra-transformés, le vrai scandale sanitaire - Le dossier de L'Express, 03/11/2023

Dans son numéro de cette semaine, L’Express a réalisé un dossier d’une dizaine de pages sur les dangers des aliments ultra-transformés. Le titre du dossier et ceux de certains articles sont parfois anxiogènes (le nouveau poison, la fabrique du doute…) mais le contenu des différents articles est plutôt intéressant.

Je vous livre le pitch du dossier :

Pains de mie, céréales du petit déjeuner, nuggets, soupe en brique, yaourts allégés, plats préparés, biscuits… Des aliments du quotidien, que l’on consomme presque sans y penser. Pourtant nombre de ces produits s’avèrent ultra-transformés, avec des matières premières dénaturées et rendues appétissantes grâce à des additifs qu’on ne trouverait pas dans nos cuisines. Des aliments qui, en réalité, nous empoisonnent à petit feu, si l’on en croit l’accumulation des études scientifiques à ce sujet. Surpoids, obésité, diabète, mais aussi cancers et maladies cardiovasculaires, et même dépression : la liste des pathologies liées à leur consommation semble sans fin. Au point que les scientifiques à l’origine de ces travaux appellent désormais les pouvoirs publics à ne pas se laisser tromper par les lobbies, et à nous protéger. Seront-ils entendus ?

Demain n’attend pas, Episode 64 - Le Patagonia de l'industrie agro-alimentaire

Un épisode consacré au groupe Bel avec l’interview de sa Directrice Générale, Cécile Beliot. Le groupe réalise un chiffre d’affaire de 3,6 milliards d’euros, fait travailler près de 11 000 employés dans le monde, a une présence dans 120 pays. Il possède, entre autres, les marques La vache qui rit, Babybel, Boursin et Materne.

Parmi les sujets abordés : la création de valeur partagée, l'agriculture régénératrice, l'éducation alimentaire, l'innovation et le changement de culture d’entreprise.

Le titre de l’épisode et la comparaison avec Patagonia sont tout de même un brin exagérés ;)

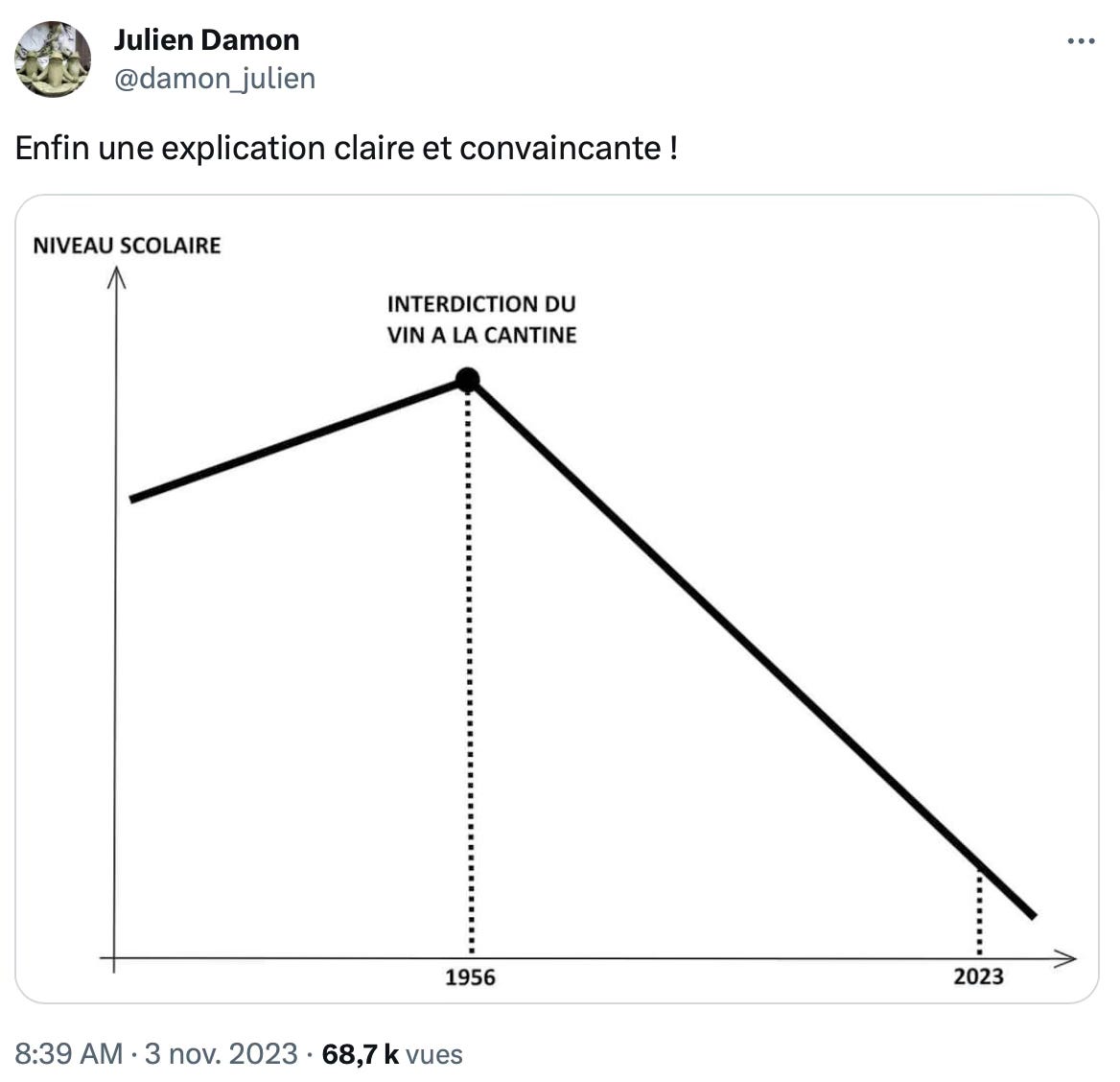

Est-ce un tweet sponsorisé par le lobby du vin? ;)

https://twitter.com/damon_julien/status/1720344928495014272?s=20

C’est tout pour aujourd’hui.

Si vous appréciez cette newsletter n’hésitez pas à la partager.

Et si vous voulez vous pouvez même me payer un café ;-)

A dans deux semaines !

O. Frey